يقدم الكتاب قراءة مهمة ورصينة لإشكالية العلاقة بين الدين والدولة في السياق العربي والإسلامي، وهو يتجاوز النظرة السطحية التي تضع الدين في مواجهة الدولة، أو ترى في الدين عائقًا أمام الحداثة والديمقراطية. فالنقد الموجه إلى الدولة العربية الحديثة بوصفها معزولة عن المجتمع، معتمدة على القمع بدل التنمية والعدالة...

عرض: د. عبد السلام شرماط

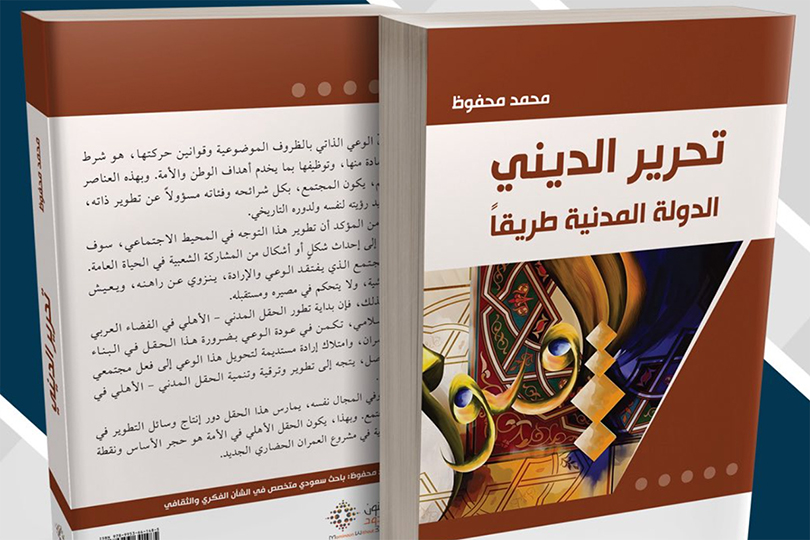

أصدرت دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع كتابًا جديدًا للباحث السعودي الدكتور محمد محفوظ بعنوان: "التحرير الديني: الدولة المدنية طريقًا". يتألّف الكتاب من مقدمة وفصلين، يضمّ كلّ منهما ثلاثة مباحث، إضافة إلى خاتمة. خصّص المؤلف الفصل الأول لموضوع الدين وأفق العلاقة، بينما تناول في الفصل الثاني المجتمع المدني وسياقات التأسيس والبناء.

يتناول الكتاب إشكالية العلاقة بين الدين والدولة في التجربة العربية الإسلامية، حيث يشير إلى أن المشكلة ليست في سيطرة الدين على الدولة، بل في استغلال السلطة للخطاب الديني لتحقيق أغراض سياسية، ما أدى إلى ترسيخ أنماط سلطوية وانغلاقية أثرت سلبًا على الدولة والمجتمع معًا، وزادت من أزمات الأمة السياسية والفكرية والاجتماعية.

يطرح الدكتور محمد محفوظ في هذا الكتاب، نموذج الدولة المدنية المستندة إلى القيم الإسلامية الأصيلة، التي تعزز التعاقد الاجتماعي، والمشاركة، والشورى، والعدالة، والحرية، والمساواة، مستعينًا بتجربة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) في المدينة المنورة كنموذج حيّ للدولة المدنية الإسلامية، حيث يرى أن بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة هو السبيل الأنسب لتجاوز أزمة العلاقة بين الدين والسياسة في العالم الإسلامي، مشدّدًا على أن القوة الحقيقية للدولة لا تقوم على القمع والهيمنة، بل على الشراكة المجتمعية والشرعية الأخلاقية والقانونية.

مشيرًا إلى أن الدولة العربية الحديثة تعاني من أزمة شرعية ووظيفية نتيجة انقطاعها عن مجتمعها واعتمادها على القمع بدلاً من التنمية والعدالة. لذلك، اقترح بناء عقد اجتماعي جديد عبر تحولات ديمقراطية حقيقية تحترم حقوق الإنسان وتوسع المشاركة المجتمعية، بما يفضي إلى مشروع دولة يتوافق مع تطلعات الأمة وينهض بالتنمية الشاملة.

من جهة أخرى، حلل الكاتب أسباب تفكك الوحدة الوطنية في العديد من الدول العربية، مبرزًا الدور السلبي للسياسات الإقصائية والطائفية التي تعزز الانقسامات، داعيًا إلى بناء دولة مدنية عادلة ومحايدة دينيًّا وقانونيًّا، تحترم التنوع وتكفل المواطنة المتساوية، ما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

كما أكد أن الإسلام لا يتعارض مع مبادئ المجتمع المدني، بل يوفر لها إطارًا قيميًّا يستند إلى العدل والمساواة والحوار، مستشهدًا بالتجارب التاريخية التي شهدت مؤسسات مدنية قائمة ومستقلة تنظّم الحياة العامة، مما يدل على إمكانية بناء علاقة متكاملة بين الأمة والدولة على أسس التعاون والتفاهم بدلاً من القمع والإقصاء؛ ذلك أن التوتر بين الدولة والمجتمع في السياق العربي المعاصر، ناجمٌ عن نمط سلطوي يهمش الأمة ويزيد الفجوة بينهما، ما يعيق التنمية والاستقرار. لذلك، يقترح الكاتب تعزيز دور المجتمع المدني، وتوسيع المشاركة السياسية، وترسيخ قيم الديمقراطية، مع ضرورة تجاوز النهج الاستئصالي والانفتاح على التعددية السياسية والحوارات الجادة بين النخب.

كما يشدد على أهمية المصالحة بين الدولة والمجتمع كشرط للتحول الديمقراطي السلمي، مع بناء سلم مجتمعي يقوم على احترام التنوع والخصوصيات، وتحويل السياسة إلى مجال للتنافس المدني السلمي بدلاً من العنف والصراع.

أخيرًا، يؤكد الكاتب أن قوة الدول لا تُقاس بامتلاكها القوة العسكرية أو الثروات، بل بمدى ديمقراطيتها وانسجامها مع تطلعات شعوبها، معتبرًا أن الدولة التي تعيش توترًا مع مجتمعها وتقصي خياراته تظل ضعيفة، بينما الدولة الديمقراطية القادرة على المشاركة السياسية واحترام الحقوق والحريات هي الأقوى في مواجهة التحديات. وبناءً عليه، يجب إعادة صياغة مفهوم القوة ليكون مبنيًّا على التوافق والتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، بعيدًا عن منطق القمع والاستئصال، لتحقيق استقرار وتنمية حقيقية في العالم العربي والإسلامي.

إن ما تضمنه الكتاب يعكس قراءة عميقة ومعاصرة لمشكلة العلاقة بين الدين والدولة في التجربة العربية الإسلامية، ويطرح رؤى واضحة وحيوية تواكب تحديات الواقع السياسي والاجتماعي في العالم العربي والإسلامي. وفي ما يلي بعض النقاط الجوهرية المهمة التي يمكن الوقوف عندها:

1. إن التمييز بين الدين كخطاب روحي وأخلاقي والسلطة السياسية، مهم جدًّا؛ لأن المشكلة ليست في وجود الدين كقيمة وأساس أخلاقي، بل في استخدام السلطة السياسية للخطاب الديني لأغراض سلطوية، ما يؤدي إلى تفريغ الدين من جوهره الروحي وتحويله إلى أداة للتحكم والقمع.

2. النموذج المدني الديمقراطي المستند إلى القيم الإسلامية الأصيلة: إذ يعزز الربط بين التجربة النبوية في المدينة المنورة كمثال للدولة المدنية التي تعتمد الشورى والعدالة والمشاركة فكرة أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية، بل يمكن أن يشكل أرضية خصبة لها.

3. أزمة الشرعية والوظيفية للدولة العربية الحديثة: يعكس وصف الواقع العربي بأنه يعاني من انقطاع الدولة عن المجتمع وتبني أساليب قمعية بدلًا من التنمية والعدالة، واقعًا ملموسًا في كثير من البلدان، ويبرز ضرورة بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

4. التنوع الاجتماعي والوحدة الوطنية: الإشارة إلى السياسات الطائفية والإقصائية التي تفكك الوحدة الوطنية تسلط الضوء على أزمة بنيوية، تحتاج إلى تجاوزها عبر دولة مدنية محايدة تحترم التنوع وتعزز المواطنة.

5. دور المجتمع المدني والإسلام كإطار قيمي: من المهم جدًّا التأكيد أن الإسلام لا يتعارض مع مبادئ المجتمع المدني، بل يزوده بقيم العدالة والمساواة والحوار، ما يدعم فكرة بناء علاقة متكاملة بين الدولة والمجتمع تقوم على التعاون بدل الصراع.

6. إعادة تعريف قوة الدولة: المفهوم الحديث للقوة كديمقراطية وانسجام مع تطلعات الشعوب بدلاً من الاعتماد على القمع أو القوة العسكرية هو رؤية ضرورية لإعادة بناء مجتمعات عربية وإسلامية قادرة على مواجهة تحديات العصر.

في المجمل، يبدو أن صاحب الكتاب يحاول الخروج من ثنائيات قديمة (دين مقابل دولة، قوة مقابل مشاركة، قمع مقابل حرية) نحو رؤية شمولية تدمج القيم الإسلامية مع المبادئ الديمقراطية الحديثة، وتعترف بأهمية دور المجتمع المدني وتعددية الهوية.

يقدم الكتاب قراءة مهمة ورصينة لإشكالية العلاقة بين الدين والدولة في السياق العربي والإسلامي، وهو يتجاوز النظرة السطحية التي تضع الدين في مواجهة الدولة، أو ترى في الدين عائقًا أمام الحداثة والديمقراطية. فالنقد الموجه إلى الدولة العربية الحديثة بوصفها معزولة عن المجتمع، معتمدة على القمع بدل التنمية والعدالة، واقع لا يمكن إنكاره في كثير من الدول، ويُبرز ضرورة عقد اجتماعي جديد يرتكز على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إن إعادة تعريف مفهوم قوة الدولة بما يتجاوز القوة العسكرية أو الاقتصادية، نحو قوة مبنية على الديمقراطية والمشاركة، هو فهم متقدم يتناسب مع متطلبات العصر، ويضع أسسًا لتحقيق استقرار وتنمية حقيقية. ومن ثم، يمثل طرح الدكتور محمد محفوظ محاولة جادة لفهم واقع الأمة والتحديات التي تواجهها، ويقترح حلولًا واقعية متماسكة تستند إلى قيم دينية إنسانية وقواعد مدنية حديثة. وهذا النوع من الطرح يفتح آفاقًا واسعة للنقاش والتفكير العميقين حول مستقبل الدولة والمجتمع في العالم العربي والإسلامي.

يقول الدكتور محمد محفوظ: "إنّ الوعي الذاتي بالظروف الموضوعية وقوانين حركتها، هو شرط الاستفادة منها، وتوظيفها بما يخدم أهداف الوطن والأمة. وبهذه العناصر والقيم، يكون المجتمع، بكل شرائحه وفئاته مسؤولًا عن تطوير ذاته، وتجديد رؤيته لنفسه ولدوره التاريخي.

ومن المؤكد أن تطوير هذا التوجه في المحيط الاجتماعي، سوف يؤدي إلى إحداث شكلٍ أو أشكال من المشاركة الشعبية في الحياة العامة. والمجتمع الذي يفتقد الوعي والإرادة، فإنه ينزوي عن راهنه، ويعيش الهامشية، ولا يتحكم في مصيره ومستقبله.

لذلك، فإن بداية تطور الحقل المدني -الأهلي في الفضاء العربي والإسلامي، تكمن في عودة الوعي بضرورة هذا الحقل في البناء والعمران، وامتلاك إرادة مستديمة لتحويل هذا الوعي إلى فعل مجتمعي متواصل، يتجه إلى تطوير وترقية وتنمية الحقل المدني- الأهلي في الأمة. وفي المجال نفسه، يمارس هذا الحقل دور إنتاج وسائل التطوير في المجتمع. وبهذا، يكون الحقل الأهلي في الأمة هو حجر الأساس ونقطة البداية في مشروع العمران الحضاري الجديد.

اضف تعليق