أظهر التحليل الدقيق أن الكناية ليست مجرد زخرف لغوي بل هي آلية بلاغية محورية تظهر تداخل المعاني والإيحاءات، وتبرز العلاقة الحميمة بين النصوص المقدسة والبلاغة العربية. يتجلى في منهج الشيرازي بالتوازن بين القوة التعبيرية والرمزية، إذ استخدم الكناية ليتجاوز حدود المعاني الظاهرة، مقدمًا تفسيرات تحمل في طياتها معان...

المقدمة:

الحمد لله الذي من علينا بالعافية والأمل، وأثار قلوبنا بخير العمل، والذي خضع له جبروت المخلوقات، وفتق بقدرته جميع الكائنات، محجوبة عن الابصار، وقرب من العقول هيبته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ من المقام الأعلى (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى)النجم٩. حبيبه ونجيبه محمد بن عبد الله وآله السبع المثاني وخير خلق الله من القاصي والداني حفظ علم الله ومخزون كتابه، ومصداق لبابه الذي لا يرد من لجأ إليه

وبعد

أنضحوا الناس بكلامهم المُرتَشف من كتاب الله العزيز، ومن أبرز نتاجات العترة الشريفة (نهج البلاغة) الذي صار معدِن الفصاحة وبهجة النباهة وميزان البان والتبيين والذي يلج إلى البحر الزخار والفيض المدرّار ليجني منه ما يريد يجد ما يطلبه وما لا يطلبه، مما يحدو به الأمر إلى الطمع في جواهره الكريمة، ولآلئه العجيبة، ويبقى كدلو البئر لا يشبع من ماء البئر ما دام الماء لا ينضب، وقد أجال العلماء فيه الفكر، وقطفوا منه بعض الدرر، كل على قدره وطاقته، وقد عكف بعض العلماء علىى شرحه وبيان جواهره ومنهم السيد محمد الحسيني الشيرازي (قدس سره) في شرحه الموسوم: (شرح نهج البلاغة) والمباحث البلاغية في شرحه كثيرة جدا، فانتخبنا الكناية للبحث وهي إحدى هذه القطوف الدانية التي حواها شرح الشيرازي ووجدت فيه من البلاغة الكثير، واخترت منها في هذا البحث موضوع جمالية الكناية التي لا يخلو منها كتاب ألف في علم البلاغة، وبحثنا فيها على غرار تقسيمات أهل البلاغة من الكناية عن الموصوف والكناية عن الصفة والكناية عن النسبة، وقد سبق ذلك تمهيدٌ جاء بمهاد تعريفي للعنوان، وانتهى البحث في حلقة أشارت إلى أهم النتائج التي توصلت إليها.

المطلب الأول

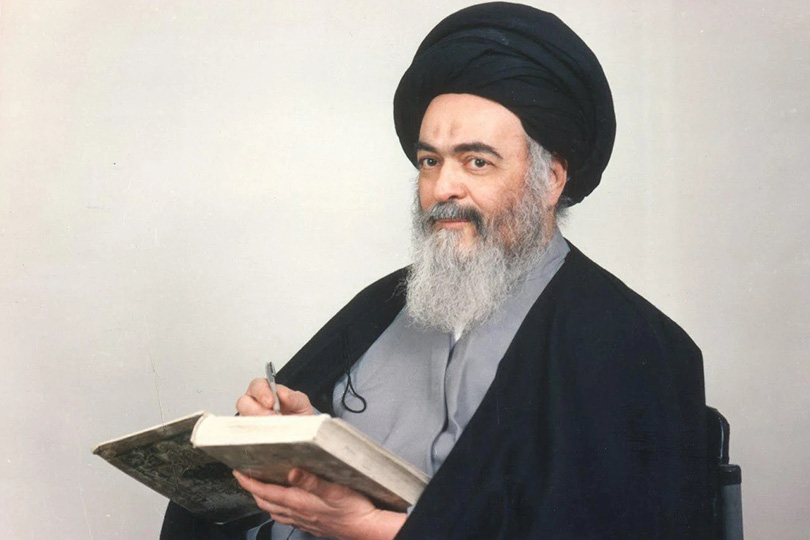

شذرات من حياة السيد الشيرازي (قدس سره)

نسبه:

محمد بن مهدي الحسيني الشيرازي، وهو النجل الأكبر للمرجع مهدي بن حبيب الله الشيرازي والأخ الأكبر للمرجع الحالي صادق الحسيني الشيرازي، وينتسب لهذه الأسرة بعض رجال الدين المعروفين والمشهورين كالسيد محمد حسن الشيرازي قائد ثورة التبغ المشهورة، والشيرازي قائد الثورة ضد البريطانيين في إيران، وكذلك صاحب ثورة العشرين في العراق، ومن اخوته السيد الشهيد حسن الشيرازي، والسيد صادق الشيرازي.

نشأته

هو أحد مراجع الدين الشيعة المعروفين في العراق وإيران. عرف بألقاب عدَّة منها الإمام الشيرازي والمجدد الشيرازي الثاني، وكذلك عُرف بلقب (سلطان المؤلفين)، حيث تجاوزت مؤلفاته الألف وخمسمائة مؤلَّف. ينتمي إلى أسرة «الشيرازي» وانتهت إليه زعامتها في زمانه(1).

ولادته ونشأته

ولد السيد الشيرازي عام 1347هـ في مدينة النجف الأشرف، وفي التاسعة من عمره هاجر إلى كربلاء بصحبة والده السيد مهدي بن حبيب الله الشيرازي، وكان أستاذه الأول في العلوم الدينية والمعارف الإسلامية؛ ورباه تربية صحيحة تضرب بها الأمثال، وعاش في حضانته إلى أن بلغ، وأسس في كربلاء مؤسسات وهيئات دينة وثقافية عدَّة، وكان له دور وأثر في حوزتها.

وفي الرابعة والأربعين هاجر من كربلاء إلى الكويت أثر ضغوط الحكومة البعثية الفاسدة المحاربة لرجال الدين، حيث أقام بها حسينيات وهيئات ومدارس دينية وجعل فيها انتشارًا للشيعة، ثم في عام 1399هـ هاجر منها إلى قم وهو في الثانية والخمسين من عمره(2).

المرجعية

شهد له كثير من كبار المجتهدين وأهل الخبرة بمرجعيته إرجاعا أو ترجيحا أو نحو الأولوية أو بأعلميته وسعة إطلاعه وقوة باعه منهم:

1- آية الله العظمى السيد الفاطمي الأبهري

2- آية الله العظمى السيد عبد الله الشبستري

3-آية الله العظمى السيد محمد علي الطباطبائي

4-آية الله الشيخ مرتضى الأردكاني

5- آية الله الحاج ميرزا علي الغروي العلياري

6-آية الله السيد رضي الدين الشيرازي

7-آية الله الشيخ حسن سعيد

8-آية الله السيد على الرئيسي الكركاني

9-آية الله الشيخ أختر عباس النجفي

10-آية الله الشيخ حسين البرقي

11-آية الله السيد حسين العلوي الخراساني

12-آية الله نصر الله الشبستري

13-آية الله الشيخ إبراهيم المشكيني

14-آية الله الشيخ محمد الهجري

15-آية الله العظمى الشيخ يحيى النوري

16-آية الله الشيخ محمد حسين اللنكراني

17-آية الله الشيخ هاشم الصالحي

18-آية الله الشيخ مهدي الحائري الطهراني

19-آية الله السيد محمد كاظم المدرسي

20-احمد الموسوي الفالي.

21-آية الله الشيخ أحمد الباياني

22-آية الله السيد حميد الحسن

23-محمد كاظم القزويني.

24-آية الله الشيخ أبو القاسم الروحاني(3)

إنجازاته العلمية

قام بتأليف موسوعة في (الفقه) وفي ثنايا موسوعة الفقه طرح كتبا تميز بها لطرحه لأول مرة ألا وهي (فقه الحقوق)، (فقه القانون)، (فقه السياسة) (فقه الاقتصاد) (فقه الاجتماع)، (فقه الدولة الإسلامية) وكتباً أخرى بشكل عام.

ألف كتاب القواعد الفقهية وتطرق إلى بعض القواعد التي لم يتطرق لها غيره؛ تميز بكثرة ذكر الآراء الفقهية المختلفة ومناقشتها، وكثرة ذكر الأدلة التي استندت إليها الأقوال، والاستناد إلى الكثير من الآيات في تأكيد استنباط حكم شرعي أو استنباط لحكم شرعي مستحدث مما لم يسبقه إليه أحد، وكذلك كثرة النقض والإبرام مع المحققين، وإلمامه بالفقه المقارن. وقد تطرقت موسوعته الفقهية للعديد من المباحث والعلوم المستجدة وتميزت بتفصيلها للمباحث المذكورة وبيان كثير من الأشباه والنظائر.

قام بمباحثة الفقه ثم بتدريسه ومراجعته من أوله إلى آخره -بدءاً من التبصرة حتى درس الخارج- أكثر من أربعين مرة

بالإضافة إلى مباحثة السيد محمد الشيرازي كتاب بحار الأنوار وهو كتاب جامع للكثير من المسائل المتنوعة، وكذلك كتاب الوسائل وقد قام بتأليف كتاب تحت اسم (موسوعة الوسائل ومستدركاتها) وكان في أربعين مجلداً إلى جانب إطلاعه على كثير من الكتب التاريخية المحتوية على جوانب ترتبط بالبحث الفقهي، وكذلك مختلف كتب الحديث على كثرتها ومراجعتها دائما.

كثرة مزاولته للعربية في النحو والصرف واللغة وعلوم المعاني والبيان والبديع وحفظه متن كتاب المطول الذي هو إمام في البلاغة والأدب وكتابته كتباً في العلوم الثلاثة، وحفظه للنصوص الدينية من القرآن والروايات والأدعية والأشعار العربية ومختلف كلمات العرب، ونموه في بيئة عربية وهو يساعد كثيرا على فهم النصوص القرآنية والروائية بشكل أفضل.

كما أظهر الدقة في البحث من خلال كتابه (فقه البيع والذي كان من خمسة مجلدات و (فقه المكاسب المحرمة وكان من جزئين و فقه الخيارات من جزئين و (فقه التجارة) و(كتاب الأصول من ثمانية أجزاء، وقد لوحظت القوة العلمية فيه عبر بحثه خارج الفقه والأصول، الذي تميز به يفسح المجال الواسع الطرح) الإشكالات العلمية في الدرس والاجابة عليها، بما يقنع الطرف المقابل برحابة صدر وقد أصبحت بعض كتبه العلمية كالأصول والفقه وشرحه على المكاسب والكفاية والرسائل مرجعا علميا كبيرا للعلماء والأساتذة والطلاب(4).

التأليف

كتب السيد الشيرازي أكثر من ألف کتاب في الدين والسياسة والتاريخ والاجتماع والاقتصاد والقرآن واللغة العربية وآدابها، وموضوعات أخرى. واشتهر بتأليفه موسوعة الفقه، وقد تجاوز عدد مجلداتها مائة وخمسون مجلداً، مما يجعلها أكبر موسوعة فقهية لدى الشيعة.

يذكر ابنه السيد محمد رضا الشيرازي (قدس سره) عن أبيه: "كان الفقيد يعتقد بأهمية التأليف ويرى أنه قاعدة مهمة من قواعد النهضة الحضارية. وكان ينتهز كل فرصة للتأليف. كما كان يحرض الآخرين على ذلك"(5).

وقال عنه الأستاذ المتمرس الدكتور محمد حسين الصغير في كتاب (انفجار الحقيقة): "السيد الشيرازي منذ شبابه الأول حتى شيخوخته الفتية، وفي ستين عاماً من عمره المبارك، كان حريصاً على التأليف، مؤثراً له على سواه من الأعمال"(6).

ويكمل الصغير "ويمكنني مع الضغط الشديد والضوء المعمق تصنيف مؤلفات السيد الشيرازي إلى ثلاثة مجاميع رئيسية"، حيث صنَّف مؤلفات الشيرازي على ثلاثة أصناف هي:

1-المادة التخصصية في التشريع: وتشتمل علم الحديث والسنة والفقه والأصول، وتضم بين دفتيها مباحث الرواية والدراية وتصنيف الرواة حديثاً، وعلى مباحث العبادات جميعاً والمعاملات والعقود والإيقاعات والديات والقصاص والمواريث فقهاً، وعلى مباحث الألفاظ والأصول العلمية أصولاً، وفيها كل ما يتصل بحياة الاجتهاد والاستنباط والنظر العقلي والتدقيق في أدلة الأحكام ومعالم البحث العالي الخارج.

2-كتب الاحتجاج والمناظرات والمقالات الإسلامية: في "الدفاع عن ثوابت الإسلام وأصول مبدأ أهل البيت وجذوره،" وحياة العقل الإنساني في الفطرة من ينابيعها الأولى، والتعريف بحياة التشريع نظرية وتطبيقاً، والتعريف بالإمامية بمختلف أطاريحها فكراً ونظاماً وعقائد وأصولاً ونظريات وفلسفة ونصوصاً ظاهرة كتب الثقافة الإسلامية وهي مجموعة كبرى من المؤلفات «الهادفة» كبيرة وصغيرة ومتوسطة في الحجم روعي في تأليفها التيسير والتبسيط ووضوح العبارة وحداثة الأسلوب(7).

3- المؤسسات: وقد اهتم الشيرازي بالمؤسسات الدينية والإنسانية، فأسس عشرات المساجد والحسينيات والمدارس والمكتبات ودور النشر وصناديق الإقراض الخيري والمستوصفات، كما وقد أسس وكلاؤه ومقلدوه وأنصاره -بتشويقه وتخطيطه ورعايته- كثيراً من المشاريع الإسلامية والإنسانية في كثير من بقاع العالم كان منها مصر والسودان وإنكلترا وكندا وأمريكا والهند والباكستان وأستراليا ودول الخليج وإيران والعراق وغيرها. وقد أولى الشيرازي الراحل الحوزات العلمية اهتماماً بالغا، فأسس المدارس الدينية في إيران والعراق والكويت وسورية وغيرها، كما ساهم في بناء وتجديد عشرات المدارس الدينية، ودعم مختلف الحوزات العلمية، كما وأجرى المرتبات الشهرية للحوزات وعلماء الدين في إيران وسورية والهند والباكستان وأفغانستان، وعدد من بلاد الخليج وغيرها. وقد حظيت الحوزة العلمية في منطقة السيدة زينب منذ تأسيسها على يد أخيه حسن الحسيني الشيرازي عام 1395هـ - برعاية ودعم الشيرازي وهي حوزة تضم الكثير من العلماء والمدرسين والمبلغين ورجال الدين من مختلف الجنسيات.

كتب ألفت عنه

ألفت عدد من الكتب والدراسات حوله وحول حياته ومنهجه العلمي ومؤلفاته، ومن هذه الكتب:

1-خواطر عن السيد الوالد. ألفه أكبر أنجاله وهو آية الله محمد رضا. وهو يمثل ترجمة بسيطة لوالده، طبع مع كتابي والدي».

2-هكذا كان أبي.

3- كتاب عندما يتحدث الأبناء(8).

4- انفجار الحقيقة: هذا الكتاب اقتطاع لفصل من فصول كتاب «قادة الفكر الإسلامي لمؤلفه الأستاذ المتمرس الدكتور محمد حسين الصغير، وهو الفصل المختص بمحمد الشيرازي.

5-دراسات في فكر الإمام الشيرازي: هو كتاب من تأليف إياد موسى محمود ويمثل الكتاب دراسة فكر ومنهج السيد محمد الشيرازي، ويسلط الأضواء على مسائل ناقشها وتعد من أسس علم بناء الدولة في العصر الحديث، حيث إن المشروع الحضاري الذي يقدمه لنهضة الأمة المنشودة يقوم مرتكزاً على ترسيخ الخطوات التغييرية ورفع مستوى المجتمع لأداء الوظائف السياسية التي على السلطة المركزية واجب تنفيذها وتحقيقها عبر جميع الطرق والأساليب المنسجمة مع الشريعة والصلاحية التي تتمتع بها الدولة الإسلامية، وهذا ما استفاد منه بكل تأكيد كثير من علماء السياسة المعاصرين ومنهم مفكرو الغرب، إذ أثبت الكتاب بالأدلة والمواثيق أنهم أخذوا من الفكر الشيرازي واستفادوا من أطروحاته. والمؤلف قدم رسالته الضخمة المتعددة الفصول بصورة محايدة تماماً ويرى أن من واجب الواجبات اليوم أن يهتم المسلمون بتراث المرجع الديني محمد الحسيني الشيرازي» وغيره من العلماء لأنهم يمثلون حسب تعبيره ضمير الأمة ويعبرون عنها ويقودونها نحو الخير والصلاح والتقدم.

6-المشروع السياسي في فكر الإمام الشيرازي: كتاب يسلط الضوء على المشروع السياسي الذي بثَّه السيد الشيرازي في ثنايا كتبه، تأليف الأستاذ الدكتور خالد العرداوي.

وغيرها من الكتب التي اختصَّت في دراسة أفكار السيد الشيرازي (قدس سره)، فضلاً عن الرسائل والأطاريح الاكاديمية في فكر السيد الشيرازي.

عائلته

ينتمي لعائلة آل الشيرازي، وهي أسرة شيعية برز منها عدد كبير من رجال الدين في العراق وإيران ومن مشاهير هذه العائلة محمد تقى الشيرازي قائد ثورة العشرين في العراق، ومحمد حسن الشيرازي قائد ثورة التبغ في ايران وهو ابن المرجع مهدي بن حبيب الله الشيرازي. محمد الشيرازي هو أحد ستة أشقاء وهو أكبرهم، وأشقائه على الترتيب علي، وحسن وحسين، وصادق، ومجتبى وقد توفي اثنان منهم في صغرهما وهما علي وحسين، وله ستة أبناء وكلهم من علماء الدين، وهم على الترتيب: محمدرضا، ومرتضى، وجعفر، ومهدي، ومحمد على، ومحمدحسين. وصلات خارجية وهو محمد بن السيد الميرزا مهدي بن السيد الميرزا حبیب الله بن السيد الميرنا آغا بزرك بن السيد الميرزا محمود بن السيد الميرزا السماعيل بن السيد فتح الله بن السيد عابدين السيد لطف الله بن السيد محمد مؤمن الشيرازي(9)، ولد السيد محمد العيني الشيرازي في مدينة النجف الاشرف في الخامس عشر من ربيع الأول سنة (1347ه) وينتهي نسب هذه العائلة زيد الشهيد بن الامام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)(10).

وأمه السيدة حليمة بنت السيد عبد الصاحب بن آغا بزرك حفيد المجود الكبير محمد حسين الشيرازي (11) وقد عرفت هذه الأسرة في مدينة شيراز ايران مطلع القرن الثالث عشر الهجري وأول من هاجر من شيراز إلى العراق قاصداً الحوزة العلمية الكبرى في العتبات المقدسة وهو محمد حسن المعروف بالمجدد الشيرازي ت (1422ه) وذلك عام (1259) (1843م)(12).

سكن كربلاء المقدسة، ثم انتقل الى النجف الاشرف دورا ومنها إلى سامراء، وهو باني كيان هذا البيت ورائد نهضته الأولى وانتشر صيت هذه الأسرة في عصره من القرن الثالث عشر الهجري حتى يومنا هذا لقد كتب السيد محمد الحسيني الشيرازي مؤلفات عديدة، وان هناك ما يقول إنها تجاوزت (1200) كتاب في مختلف الجوانب (13) بينما يرى آخرون إنها تجاوزت (1565) كتاب (14) وهذا يدل على سعة الكتابات اذ لم يستطيع أحد إحصائها بشكل دقيق.

توفي السيد محمد الحسيني الشيرازي في2 شوال عام (1422ه) في مدينة قم المقدَّسة في إيران ودفن هناك.

المطلب الثاني

الكناية: حدُّها، أقسامها

الكناية في اللغة

هي من كن يكني كناية، فهي مصدر للفعل المضعف، ومنه الأكنان، "والأكنان ما اضمرت في ضميرك قال الله عز وجل: "... أكنتم في أنفسكم" -: (البقرة 235) والاكنان إحفاء الشي بالشي "(15) فيشير هذا البيان اللغوي الى استقلاليتها عن غيرها. لكن أحمد بن فارس ت(395ه) يقول بالترادف بين الكناية والتورية في بيان معناها وذلك في قوله: الكناية هي "التورية عن الاسم بغيره، وكنت عن كذا إذا تكلمت بغيره، وكنى عن الأمر بغيره يكني كناية، يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه"(16) ولا يخرج ابن منظور ت (711ه)، من هذا المعنى إذ يرى الكناية تعني: التكلم بشي، وتريد غيره، وكنى عن الأمر بغيره كناية، يعني تكلم بغيره مع الاستدلال عليه، مثل: الرفث والغائط، وكنى عن الشيء: ستره، ومن كنى عنه إذا أورى(17)

في حين أن التورية غير الكناية، ويبدو أن الخليل الفراهيدي تنبه لهذا الفرق.، إذ فصلها عن التورية، وفسرها باختصار مجمل كافٍ وشافٍ، من دون الاسهاب في بيانها.

والتورية في أن تضمر شيئاً وتظهر غيره، ويستدعي ذلك إيراد معنى ثانٍ لمفكك السنن، فينصرف ذهنه عن المعنى الأول الى معنى غيره قصد الإغماض والتشويش على المعنى الأصلي، في حين أن الكناية لم تكن كذلك، إذ هي استعمال لفظ. مكان لفظ لغرض معين، والمكنى: هو الإيحاء المستتر خلف لفظ الكنية ولا يتصرف معناه إلى معنى غيره

الكناية في الاصطلاح:

عنى البلاغيون في بحث الكناية عنابة كبيرة في البيان البلاغي العربي، وعده ركناً رئيسا من أركان البيان العربي، لما له من لمسات في صقل المواهب والذوق العربي وإظهاره بهيأة تصنيف عليه جمالاً وإبداعاً يكشف عن الحصيلة اللغوية لدى الباث، "فالكناية ضرورة تعبيرية للتعبير عما لا يراد إظهاره للناس كرها لنبوه عن الذوق أو لما فيه من كشف عن غير مستحب كشفه، أو محاولة للتأنق والأغراب في التعبير"(18).

وكان هذا الفن مورداً من موارد التواصل الخطابي والامتداد الثقافي والحضاري والموقعي والبيئي، ولم يكن التصريح هي الطريقة الوحيدة في التواصل أو التكيف الخطابي الاجتماعي أو الوجداني والسلوكي في فنون التعبير البلاغي العربي(19) وحبر الأمة عبد الله بن عباس (ت:68ه) يعد من طليعة المفسرين الذين تلمسوا الكنايات في نصوص القرآن الكريم، ومن ذلك ما جاء في بيانه لقول الله تعالى:(فالان باشروهن) البقرة (187)، قال: "المباشرة الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء"(20).

وقد أشار الأوائل من بحثوا في نصوص القرآن العظيم. حيث أشاروا الى فن الكناية في بحوثهم، إلا أنها كانت ترد في كلامهم بالمعنى العام لا الدقيق للمصطلح البلاغي وهو الستر والإخفاء، مثل ما جاء في بيان قوله تعالى "والنهار اذا جلاها"(الشمس/3)

قال الفراء ت (209ه): "جلى الظلمة، مجاز كناية عن الظلمة ولم تذكر لأن معناها معروف"(21) نعم أنها كناية إلا ليست كما جاءت عند الفراء فقد ورد عند ابن عباس قوله في قول الله عز وجل "والشمس وضحاها" قال: هو النبي صلى الله عليه وآله "والقمر إذا تلاها"، قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام "والنهار إذا جلاها" قال: الحسن والحسين عليها السلام "والليل إذا يغشاها" قال بنو أمية "(22)، فهي كناية الأئمة وعن الدولة الإلهية التي ينشدها الناس إذا ولي الأمر أهل البيت (عليهم السلام). وكذلك كناية عن الظالمين ودولتهم وذكر بني أمية مصداق من المصاديق، ونجد أبا عبيدة (معمر بن المثنى) ت (210ه) بذكر الكناية في مواضع متعددة وكان يستعمل فعل الكناية بمعناه اللغوي وهو الإخفاء والاضمار وكذلك يستعمل الكناية وكنى عن الشي، بمفهوم الضمير(23) وورد استعمال للمصطلح بمعناه العام عند أبي عمرو الجاحظ ت (255ه) وعنده يقابل معنى التصريح فيقول: "رب كناية تربى على إفصاح ولحظ يدل على ضمير"(24)، وقد قرن الكناية بالتعويض في قوله: "إذا قالوا فلان متقصد فتلك عن البخل، واذا قالوا للعامل مستقص، فتلك كناية عن الجور"(25) وهذا يدل على تداخل المصطلحات وقت الجاحظ ولم تكن منفصلة.

وأشاره ابن المعتز ت (296ه) الى الكناية والتعريض في باب واحد الا انه لم يشر الى حدٍ يفصل أحدهما عن الآخر، فذكر أنهما من محاسن الكلام فقط(26).

الكناية عند السيد محمد الشيرازي (قدس سره)

لم يُعرِّف السيد الشيرازي الكناية في شرحه لنهج البلاغة؛ وإنَّما عرَّفها في كتاب آخر له، فكان حدُّها عنده: " لفظ أرید به غیر معناه الموضوع له، مع إمكان إرادة المعنی الحقيقي، لعدم نصب قرینة على خلافه"(27). وهذا مطابق لما جاء به البلاغيون من قبله.

ولم يخرج عن تقسيمات الكناية البلاغية، فهو يُقسمها على: كناية عن صفة وكناية عن موصوف وكناية عن نسبة(28).

المبحث الأوَّل

الكناية عن الموصوف في شرح نهج البلاغة

وهي الكناية التي تذكر الصفة ولا تذكر الموصوف، أي تشير إليه باستخدام شيء خاص فيه كلقب أو تركيب معين، وإلى ذلك ذهب أحد المحدثين في قوله "تُعرّف الكناية عن موصوف على أنّها الكناية التي تذكر بها الصفة مباشرة ولا يذكر الموصوف"(29). وهذا اللون ورد في القرآن الكريم نحو: قول الله تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ)(القلم/48)، وهذه الآية كناية عن سيدنا يونس(عليه السلام)؛ لأنّه يُلقب بصاحب الحوت.

وردت هذه الثيمة الجمالية في شرح نهج البلاغة للشيرازي في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "فسدلت دونها ثوباً"(30)، يقول السيد الشيرازي: "دونها ثوباً وذلك كناية عن أني لبست ثوباً آخر غير ثوب الخلافة ولما رأيتها مغتصبة" (31)، وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن الموصوف وهو أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومثل ذلك ماورد في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "بين أن أصول بيدٍ جذاء"(32) يقال(صال) إذا حمل نفسه على الشيء بكل قوة وإقدام، والجذاء بمعنى المقطوعة وذلك كناية عن عدم الناصر والمعين(33) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن الموصوف وهو أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومثله ورد في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "وإن الشيطان قد جمع حزبهُ"(34)، يقول السيد الشيرازي: "وإنَّ الشيطان قد جمع حزبه، المراد بالشيطان إِما حقيقة أو كناية عن شخص"(35) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن الموصوف وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن كان على سبيل الاحتمال، فلم يقطع السيد الشيرازي بحقيقة القول لذا حمله على الكناية وارد.

وكما جاء في شرحه لقول أمير (عليه السلام): "وأيم الله لأفرطن لهم حوضاً أنا ماتحه! لايصدرون عنه"(36) يقول السيد الشيرازي: "لا يصدرون عنه أي لايخرجون عن الماء كناية عن أنهم يقولون فلا ينجون بسلامة"(37) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن الموصوف على الرغم من الإشارة للكناية عن الموصوف دون التصريح؛ إلَّا أنَّها واضحة بلفظ الكناية العامَّة.

وكذلك ما جاء في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "وموتات الدنيا أهون عليه من موتات الآخرة "(38)، يقول السيد الشيرازي: "أهون عليه من موتات الآخرة التي تسببها مخالفة الله والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا كناية عن أنه يرى قتالهم، ولكنه إنما لا يقدم لمصالح آخر، كما ذكر بعضها، فليس تأخيره (عليه السلام) قتالهم تردداً وشكاً، وإنما مصلحة وحكمة"(39) وهذا القول يشير فيه السيد الشيرازي على أن المقصود بها كناية عن الموصوف.

وأيضا جاء في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عودٌ"(40)، يقول السيد الشيرازي: "ولا اخضر للإيمان عودٌ كناية عن عدم حياته، فأن الشجر إذا لم يخضر عوده كان دليلاً على موته"(41) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن الموصوف وهو أمير المؤمنين (عليه السلام).

وكذلك ورد في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "أما إنكم ستلقون بعدي ذلاًّ شاملاً، وسيفاً قاطعاً"(42) يقول السيد الشيرازي: "وسيفاً قاطعاً كناية عن قتلهم بأيدي الرؤساء"(43) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن الموصوف فأشار إلى أنَّ السيف القاطع هم الرؤساء الذين يلون حكم الإمام امير المؤمنين (عليه السلام.

وكذلك ما جاء في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "كلا والله، إنَّهم نطف في أصلاب الرجال، وقرارات النساء"(44)، يقول السيد الشيرازي: "وقرارات النساء أي ترائبهن وهي عظام الصدر، وهذا كناية عن أنهم يمتدون يخرجون من آبائهم إلى الوجود، وقد كان كما أخبر الإمام فأن بعض الخوارج لم يقتلوا ثم أخذوا يكثرون بالتوالد وبإغواء الناس حتى قتلوا الإمام وأفسدوا في بلاد الإسلام"(45) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن الموصوف.

ومثل ذلك ما ورد في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام):"أغلق كل رجل منكم بابه"(46)،يقول السيد الشيرازي: "أغلق كل رجل منكم بابه كناية عن تخفيه خوفاً من أن يرى فيكلّف الجهاد والذهاب لرد العادية"(47)، فأشار الإمام (عليه السلام إلى وصد هؤلاء بابهم بطريقة التخفِّي والغياب عن الأنظار هروباً عن التكليف الشرعي.

وقد وردت الكناية عن الموصوف في موارد كثيرة جدَّاً في شرح السيد الشيرازي (قدس سره) إلَّا أنَّنا نكتفي بهذا القدر للاختصار، وما ذكرناه من باب التمثيل لا الحصر.

المبحث الثاني

الكناية عن الصفة في شرح نهج البلاغة

الكناية عن الصفة: وهي الكناية التي تدل على صفة تلازم المعنى المخفي في الجملة مثل (الصدق والأمانة والاحترام والتقدير) أي: ذكر العنصر الموصوف مع صفة ما ولكنها ليست المقصودة، وإنما المقصود صفة أخرى تُفهم من معنى الجملة.

نحو: ألقى الجندي سلاحه: المعنى الظاهر هو إلقاء السلاح، في حين أنَّ المعنى الخفي أو الصفة المقصودة هي الاستسلام.

وجاء هذا المعنى في القرآن الكريم مثل قول الله تعالى: (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)(الإسراء/29)، المعنى الظاهر للتعبير: يدك مغلولة إلى عنقك هو إحكام قبضة اليد حول العنق إلَّا أنَّ المعنى الخفي أو الصفة المقصودة هي صفة البخل، كذلك عبارة (وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ): فيأتي المعنى الظاهر هو فتح اليدين ولكن المعنى الخفي لها أو الصفة المقصودة هي صفة التبذير.

وقد وردت هذا الثيمة الجمالية في شرح نهج البلاغة للشيرازي في شرحه لقول أمير المومنين (عليه السلام): "انحناء ظهره"(48) يقول السيد الشيرازي: "انحناء ظهره وذلك كناية عن ضعفه"(49) وهذا القول يدل على ان المقصود بها كناية عن صفة الضعف، وهذه الصفة قارَّة في الإنسان، فإذا انحى ظهره دلَّ ذلك على ضعفه؛ إمَّا بسبب التقدُّم في السن أو ضعف من مرض أو عاهة.

ومثل ذلك ما ورد في شرحه لقول امير المؤمنين (عليه السلام): "حتى اذا مضى لسبيله"(50)، وقوله (عليه السلام): "حتى اذا مضى عمر لسبيله كناية عن موته"(51) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن صفة موته، فالمضي هو فعل للترحيل، والموت من مصاديقه، فكنَّى عنه الإمام أمير المؤمنين بالمضي.

وأيضا ما ورد في شرحه لقول امير المؤمنين (عليه السلام): "فباض وفرخ في صدورهم"(52)، يقول السيد الشيرازي: "فباض وفرخ في صدورهم هذا كناية عن استيطان الشيطان لقلوب هولاء"(53)، وهذ القول يدل على أن المقصود بها كناية عن صفة الاستيطان واستيلاء الشيطان على مساحة قلوبهم.

ومثل ذلك ما جاء في شرحه لقول أمير المؤمنين(عليه السلام): "تصرخ من جور قضائه الدماء"(54)، يقول السيد الشيرازي: "تصرخ من جور قضائه الدماء يعني أنَّ الدماء التي يريقها في الحدود والديات التي حكم فيها بغير حق تصرخ إلى الله سبحانه للانتقام منه، وهذا كناية عن بطلان أحكامه في الدماء"(55) فقد تنبَّه السيد الشيرازي إلى جمال الكناية في استعمال لفظ أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيان بطلان الأحكام بطريقة البيان البلاغي.

وأيضا ورد ذلك في شرحه لقول أمير المؤمنين(عليه السلام): "وساق إليهم الحتف"(56) يقول السيد الشيرازي: "وساق اليهم الحتف هو الموت واللفظان كناية(لحري) أي جدير"(57) وهذ القول يدل على ان المقصود بها كناية عن صفة

وجاء في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء"(58) يقول السيد الشيرازي: "قلوبهم كما يماث الملح في الماء وذلك كناية عن إزالة القوة والصلابة"(59)، فأشار السيد الشيرازي إلى الصفة الكنائيَّة في قول أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم نجد ذلك في شروح نهج البلاغة الأخريات.

ومثل ذلك ما ورد في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "وعلا سناها"(60) يقول السيد الشيرازي: "وعلا سناها أي ضوؤها وهذا كناية عن قرب الحرب"(61) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن صفة فجاءت إشارة السيد الشيرازي إلى الصفة التي دلَّت على قرب الضوء لا الضوء نفسه.

وأيضًا جاء في شرحه لقول امير المؤمنين (عليه السلام): "ولا كالنار نام هاربها"(62)، يقول السيد الشيرازي: "كالنار نام هاربها أي الذي يخاف منها وهذا كناية لعدم العمل الموجب للجنة والخلاص من النار مع عظم الأمرين"(63)، فالكناية ههنا جاءت عن صفة الهروب لا للهروب نفسه، وقد تنبه السيد الشيرازي لذلك فكانت اشارته دقيقة في وضع يده على الجمال البياني البلاغي.

المبحث الثالث

الكناية عن النسبة في شرح نهج البلاغة

الكناية عن النسبة: يُقصد بها إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه، أو تخصيص الصفة بالموصوف(64).

وقد وردت هذه الثيمة الجمالية في شرح نهج البلاغة للشيرازي في قول أمير المؤمنين (عليه السلام): "ومال الآخر لصهره، مع هنٍ وهنٍ"(65)، يقول السيد الشيرازي: "مع هنٍ وهنٍ وذلك كناية وجود أمور أخرى سببت عدم بيعتهم للاٍمام"(66) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن نسبة الألم وشدَّة المحنة التي عاشها أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك الحين، ونسبة ميل الخليفة الثالث عن الحق وانسلاخه عن الصلاط المستقيم، فقد تنبه السيد الشيرازي إلى نسبة الكناية في استعمال هذا اللفظ في الخطبة المباركة.

ومثل ذلك ماورد في شرحه لقول أمير المومنين (عليه السلام): "لألقيتُ حبلها على غاربها"(67)، يقول السيد الشيرازي: "على غاربها الغارب: الكاهل. فقد شبه الإمام الخلافة بالناقة وإلقاء الحبل على الغارب كناية عن إهمالها وإرسالها وعدم التصدي لها"(68)، إذ أشار إلى نسبة إهمالها عدم الاكتراث بها والركون إليها، فهي عنده لا تساوي شسع نعله ما إن يقيم حقاً ويدحض باطلاً، وأيُّ خلافة هذه التي يستامها مروان أو هارون؟؟!!، فهي لا نسبة حقيقية لها عند أمير الكون وسيد الوجود.

وإيضا وردت هذه الثيمة الجمالية في شرح نهج البلاغة للشيرازي في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "فنظر بأعينهم"(69) يقول السيد الشيرازي: "فنظر بأعينهم وذلك كناية عن أن نظر هؤلاء إلى المحارم والشرور إذ نظر الشيطان إليهما، فقد اتحد بهم وامتزج معهم"(70)، وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن نسبة؛ وهذا يدل على نسبة اتحاد نظرهم مع نظر الشيطان إليهم، فقد تنبه السيد الشيرازي (قدس سره) إلى هذا الجمال البياني في قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فوضع يده عليه واستطاع أن يستعين بفكره البلاغي لبيانها.

وجاء كذلك في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "فأن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر"(71)؛ يقول السيد الشيرازي: "ينزل من السماء إلى الأرض كناية عن أن التقديرات إنما تكون في السماء"(72)، فأشار السيد الشيرازي (قدس سره) إلى نسبة التقديرات التي احتواها النص المقدَّس، وفيها تلميحات إلى أنَّها تُقدَّر في السماء ويتم توزيعها وتوكيل الملائكة فيها في السماء.

ومثله جاء في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "...تهب أعاصيرك فقبحك الله.."(73)، يقول السيد الشيرازي: "تهب أعاصيرك وهب الأعاصير كناية عن اختلاف الآراء الموجودة في الكوفة"(74)، وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن نسبة.

ومثل ذلك ما ورد في شرحه لقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): "ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصلٍ"(75)، يقول السيد الشيرازي: "... ومن رمى بكم كناية عن معاضدتهم في الحرب كالرامي الذي يعتمد على سهمه ورميه في الحرب.."(76) أشار السيد الشيرازي إلى المفهوم العام لهذا النص معتمداً في ذلك على حسِّه البلاغي الذي جعله وسيلة للوصول إلى المعنى، وهذا ما يدل على كناية عن نسبة المعاضدة وشدَّتها فكأنها تُرمى بعضد واحد.

وورد مثله في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "...والمجلب بخيله ورجله"(77)، يقول الشيرازي: "...والمجلب بخيله ورجله أي جمع أنصاره ممن له فرس أو راجل وهذا كناية عن جمعه أنصاره لمكافحة الحق وإظهار الباطل"(78) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن نسبة جمع الشيطان لأنصاره ممن له فرس أو كان راجلاً، وفي هذا النص المبارك فيه تناص قرآني مع قوله تعالى: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا)(الإسراء/64)، فالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا النص يُحذر من الشيطان بطريقة الخبر البلاغي الذي خرج إلى الأمر، فاستمدَّ الشارح هذا المعنى وأشار إلى كنائيته دون الإشارة الحقيقية.

وإيضا وردت هذه اللمسة الجمالية في شرح نهج البلاغة للشيرازي في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "...أفواههم ضامرةٌ وقلوبهم قرحةٌ..."(79) يقول السيد الشيرازي: "...وقلوبهم قرحة أي مجروحة وهذا كناية عن تألم قلوبهم خوفاً من الآخرة وتألمها لما يرون من الكفر والعصيان في الناس..."(80) وهذا القول يدل على أن المقصود بها كناية عن نسبة تقرح قلوبهم، وهنا يُشير السيد الشيرازي بأنَّ (قرحة) بمعنى (مجروحة) أي على وزن مفعولة، وهنا يبدو الصيغة جاءت للمبالغة (فعلة) لا (مفعولة)، لأنَّ وزن (مفعولة) يدل على أن الجرح يكون في إطار ضيِّق ومن الممكن تداويه، في حين وزن (فعلة) يدل على كثير التقرح ولا يمكن إندماله أو شفاؤه، وهذا يكشف عن كثرة تألمهم ونسبة آلامهم.

ومثلُ ذلك ما ورد في شرحه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): "...ويفري جلده..."(81)، يقول السيد الشيرازي: "...ويفري جلده أي يشق ويقطع جلده وهذا كناية عن شدة تسلط العدو.."(82)، وقد أشار السيد الشيرازي إلى الكناية النسبية بوضوح في هذا النص؛ إذ الفري يأتي للجلد الرقيق أو ما كان تحته دُمَّل، وهذا النص يكشف عن التسلط الكبير للعدو.

الخاتمة:

في ختام هذا البحث نكون قد توصلنا إلى رؤية متعمقة حول استخدام الكناية كأحد المباحث البلاغية الأساسية في شرح نهج البلاغة عند الشيرازي. فقد أظهر التحليل الدقيق أن الكناية ليست مجرد زخرف لغوي بل هي آلية بلاغية محورية تظهر تداخل المعاني والإيحاءات، وتبرز العلاقة الحميمة بين النصوص المقدسة والبلاغة العربية. وقد توصَّل البحث إلى النتائج الآتية:

1- يتجلى في منهج الشيرازي بالتوازن بين القوة التعبيرية والرمزية، إذ استخدم الكناية ليتجاوز حدود المعاني الظاهرة، مقدمًا تفسيرات تحمل في طياتها معان متعددة تدعو القارئ إلى التأمل والتدبر. وقد ساعد هذا البحث في تسليط الضوء على كيفية تكييف هذه التقنية البلاغية في إطار الفكر الإسلامي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنظر في تأثيرات البلاغة على اللغة والأدب.

2- كما توضح الدراسة أن الشيرازي لم يعد بديلاً عن تقديم شرح تقليدي للنص، بل حرص على استخدام الكناية لتسهيل الفهم والرسائل المستترة، ما يعيد التأكيد على أهمية البحث في المقاربات البلاغية لتحقيق التوازن بين العقلانية والروحانية في تفسير النصوص.

3- وازن السيد الشيرازي في شرحه بين موضوعات الكناية لا عن قصد وإنَّما جاءت النصوص بالتوازن العفوي.

4- الكناية عن الموصوف أسهمت في بيان الدلالة الشخصية والتشخيصية لما جاء في خطب الجزء الأول من الشرح.

5- الكناية عن الصفة هي الأخرى كان حضورها متميزاً في إثراء الدلالة المراد بيانها في سبيل الكناية.

6- الكناية عن النسبة حاول البحث اختصار في إيرادها بنصوص للنمذجة لا للحصر، لأنَّ ذكرها يُشعر بالاطناب بلا مبرر.

اضف تعليق