فهم أحكام الخمس لا يكتفى فيه بالاستناد إلى ظاهر بعض الرِّوايات الشَّريفة؛ وإنَّما يتحقق بالرَّبط بين كلِّ النُّصوص وملاحظة روح الشَّريعة ومقاصدها. فالأئمة (عليهم السلام) لم يرفعوا حقَّ الله (سبحانه)، ولم يجعلوا الخمس اختيارًا عشوائيًا؛ بل وضعوا حكمًا متوازنًا يجمع بين العدالة الإلهيَّة ورأفة الإنسان، بين حفظ الحقوق...

مع تزايد المعلومات وتنامي الشُّبهات حول الأحكام الدِّينيَّة، قد يجد الشَّاب نفسه أمام تساؤلات صعبة تتعلَّق بمسائل مالية مثل "الخمس"، خصوصًا عندما يسمع أنَّ الأئمة (عليهم السلام) أباحوه لأتباعهم. وهذا النَّوع من الالتباس يفتح باب الفضول والرَّغبة في الفهم العميق، بعيدًا عن الانسياق وراء الظَّاهر أو التَّفسيرات السَّطحيَّة. ومن خلال الحوار بين العالم والشَّاب، سنكتشف كيف يمكن قراءة الرِّوايات الشَّريفة بعين ناقدة، وكيف نربط النُّصوص ببعضها ونكشف المقاصد الإلهيَّة، وكيف استطاع أهل البيت (عليهم السلام) أن يوازنوا بين الرَّحمة والعدل، ليجعلوا الدِّين قريبًا من الفهم وسهل التَّطبيق، ومصقولًا بالوعي والإدراك، يرافق الإنسان في حياته اليوميَّة من دون حرمان أو ظلم.

الشَّاب (بفضول): سيِّدي، هناك أمر أسمعه كثيرًا بين النَّاس هذه الأيَّام وأريد أن أفهمه بوضوح.

يقول بعضهم: إنَّ الأئمَّة (عليهم السلام) "أباحوا الخمس" لشيعتهم، فلماذا إذًا يُلزِمُنا الفقهاء اليوم بإخراج الخمس؟ أليس هذا مخالفًا لما ورد عنهم؟

العالم (بابتسامة): سؤال جميل يا بُني، وهو في الحقيقة من الشُّبهات المنتشرة في زمن الغيبة؛ لكن حتَّى نجيب عليه بدقَّة، علينا أن نفهم أوَّلًا ما المقصود بـ"روايات التَّحليل"، وهل هي فعلًا تدل على إباحة الخمس مطلقًا أم لا؟

الشَّاب (متعجبًا): يعني أنَّ هذه الرِّوايات لا تُفهم كما يظنُّ البعض من ظاهرها؟

العالِم (بأسلوبٍ شارحٍ وواضح): تمامًا. فظاهر بعض الرِّوايات يوهم أنَّ الأئمة (عليهم السلام) قد جعلوا الخمس "حلالًا" لكلِّ الشِّيعة في كلِّ زمان؛ لكن عند التَّدقيق العلمي يتَّضح أنَّ هذه الرِّوايات تعارض الرِّوايات الأخرى التي تُثبت وجوب الخمس بوضوحٍ لا لبس فيه. وعندما نجد روايتينِ متعارضتينِ بهذا الشّكل، لا يمكن العمل بهما معًا؛ وإنَّما نرجع إلى منهج حلِّ التَّعارض.

الشَّاب (متسائلًا): وما هو هذا المنهج؟

العالم(مفسّرًا) : يقرِّر هذا المنهج أنَّه عند تعارض الرِّوايات الشَّريفة، يُقدَّم ما كان موافقًا لكتاب الله (تعالى) ولسنّة نبيّه الأعظم (صلَّى الله عليه وآله)؛ لأنَّ القرآن والسُّنَّة هما الميزان الذي تُوزن به الرِّوايات، فيُعرف بهما صحيحها من سقيمها. فإن وردت رواية تخالف ظاهر القرآن أو حكمه الصَّريح أو السنَّة المقطوع بها، سقطت عن الحجّية، ولا يصحّ العمل بها.

الشَّاب (متسائلًا): وهل توجد أدلَّة على هذا المنهج؟

العالم (يتلو بهدوء وتأمّل): نعم توجد نصوص شريفة كثيرة على هذا المنهج؛ منها:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): إِنَّ عَلى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَعَلى كُلِّ صَوَابٍ نُورًا، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ" (1).

وعن ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ... قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ؟

قَالَ: "إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِدًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، وَإِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلى بِهِ" (2).

الشَّاب (متأملًا): وماذا يقول القرآن الكريم عن الخمس؟

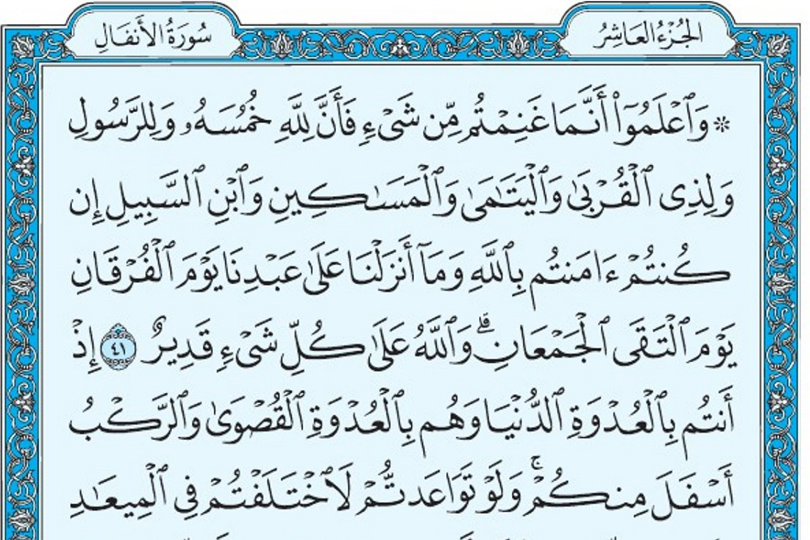

العالِم (بهيبةٍ وجلال): يقول الله (تعالى) في سورة الأنفال: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (3).

تأمَّل الآية لم تترك مجالًا للشَّك. فهي تبدأ بـ(وَاعْلَمُوا) لتؤكِّد أهميَّة الحكم، ثمَّ تقول: (أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ)؛ أي من أيّ شيءٍ تحصلون عليه من فائدة أو ربح أو كسب، ثمَّ تختم بـ"فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ"؛ أي أنَّ الخمس حقٌّ لله (سبحانه)، وليس ملكًا للإنسان من الأصل.

الشَّاب (مندَهشًا): إذًا الإنسان من حين يحصل على الرِّبح لا يملك إلَّا أربعة أخماس فقط، وأمَّا الخمس فهو ملك لله (تبارك وتعالى)؟

العالم (مبتسمًا): أحسنت الفهم. وهذا المعنى كما ذكرت يُشير إلى أنَّ الإنسان لا يملك الخمس أصلًا؛ وإنَّما يملكه الله (سبحانه) ويُصرَف في موارده الشَّرعية. ولهذا قال الفقهاء: إنَّ الخمس يجري على كلِّ من يملك فائدة: الرَّجل والمرأة، الصَّغير والكبير، المسلم والذِّمي.

الشَّاب (بحيرةٍ ظاهرة): ولكن يا سيِّدي، بعض النَّاس يقولون: إنَّ الآية التي تتحدَّث عن الغنيمة، إنَّما نزلت في غنائم الحرب فقط، فكيف نُعمِّمها على غير ذلك؟

العالِم (بطمأنينةٍ ووقار): سؤال جميل يا ولدي، وهذا الإشكال قد طُرح من قبل، وله جواب واضح من وجوه عدَّة.

الشَّاب (بشوقٍ يملأ عينيه): أتوق لسماعها ياسيِّدي.

العالِم (بثقةٍ راسخة): أوَّلًا، كلمة "غنم" في اللغة لا تقتصر على ما يُؤخذ في الحرب؛ بل معناها أوسع من ذلك بكثير.

انظر مثلاً إلى ما قاله الرَّاغب الأصفهاني في مفرداته: "الغُنْمُ: إصابته والظَّفر به، ثمَّ استعمل في كلِّ مظفور به من جهة العدى وغيرهم. قال (تعالى): (واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) (4)، (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً)(5)، والمَغْنَمُ: ما يُغْنَمُ، وجمعه مَغَانِمُ. قال: (فَعِنْدَ الله مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) (6)" (7). فالكلمة، كما ترى، تُستعمل في كلِّ ما يُنال من فائدة أو ربح، لا خصوص غنائم الحرب.

الشَّاب (يمسح ذقنه وهو يحدق): وما معنى "المغانم الكثيرة" هنا؟

العالم (مائلًا برأسه قليلاً وهو يبتسم بهدوء): الظَّاهر أنَّ المراد بها أجر الآخرة، كما تقابلها الحياة الدُّنيا. وهذا يدل على أنَّ المغنم لا يختص بما يحصل عليه الإنسان في الدُّنيا أو في ساحات الحرب فقط؛ بل هو شامل لكلِّ مكسب وفائدة ينالها الإنسان.

الشَّاب (مندهشًا ويده على صدره): هل ورد هذا المعنى أيضًا في السنَّة النبويَّة الشَّريفة؟

العالِم (مشدّدًا على كلامه): نعم. فقد روي عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أنَّه قال: "إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا" (8)، وعن راشد بن يحيى المعافري أنَّه سمع أبا عبد الرَّحمن الحبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذِّكر؟

قال: "غَنِيمَةُ مَجَالِس الذِّكر الجَنَّة" (9)، ووصف النَّبي (صلَّى الله عليه وآله) شهر رمضان، فقال: "مَا مَرَّ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ، وَلَا بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ، إِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ، وَيَكْتُبُ إِصْرَهُ وَشَقَاءَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْخِلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ مِنَ النَّفَقَةِ، وَيُعِدُّ الْمُنَافِقُ اتِّبَاعَ غَفْلَةِ النَّاسِ، وَاتِّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ، فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ..." (10)، ومنه قول النَّبيّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله): "الصَّومُ في الشتَاء الغَنيمةُ البَاردة" (11)، لما فيه من الأجر والثَّواب.

الشَّاب (ينحني قليلًا وهو يبتسم بانبهار): إذن، المغنم يشمل كلَّ ما يناله الإنسان من خير وفائدة، سواء كان ماديًّا أو معنويًّا؟

العالم (يهز رأسه ببطء وهو يبتسم ابتسامة رضا): بالضَّبط. العرب استخدموا لفظ "الغنم" لكلِّ ما يفوز به الإنسان من جهة العدو أو غيره، وما حدث لاحقًا في الأعصار المتأخرة أنَّ الكلمة اقتصر استعمالها على الغنائم العسكريَّة، بعد نزول الآية في أوَّل حرب خاضها المسلمون؛ لكنه كان مجرَّد تطبيق للمعنى الشَّامل على مورد خاص.

الشاب (غارقًا في التأمل): هذا يفتح آفاقًا جديدة للفهم! فالمغنم ليس مجرَّد شيءٍ مادي؛ بل يشمل كلَّ مكسب وفائدة، حتَّى الثَّواب والأجر في الآخرة.

العالم (يبتسم): أحسنت، وهذا هو جوهر الفهم الصَّحيح: أن ننظر وراء الظَّاهر، لنفهم الحكمة والرَّحمة في كلِّ لفظ، وأنَّ الشَّريعة جاءت لتوازن بين مصالح الإنسان وحقوق الله (سبحانه)، بين الدُّنيا والآخرة.

الشَّاب (مستغربًا): حتَّى لو لم تكن الحرب موجودة؟

العالم: نعم يا بني، فقد قال الخليل الفراهيدي، وهو من كبار أئمة اللغة: "الغنم: الفوز بالشَّيء في غير مشقَّة" (12).

الشَّاب (مغمور بالتَّأمل): هذا يوسِّع المعنى كثيرًا... فالغنيمة لا تعني فقط السُّيوف والغنائم العسكريَّة؛ وإنَّما كل ما يُنال من خير؟

العالِم (مؤكدًا بحزم): أحسنت، هذا هو الفهم القرآني العميق.

ثمَّ أضاف العالم: ثانيًا، إنَّ قوله (تعالى): (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)، يدل على أنَّ هذا الحكم ثابت ودائم، كسائر الأحكام الشَّرعيَّة، لا يرتبط بوجود النَّبي (صلَّى الله عليه وآله) أو بزمان ظهوره؛ وإنَّما هو تشريع مستمر.

الشَّاب (بابتسامة اقتناع): الآن فهمت، فالمعنى أوسع وأشمل، والآية تحمل دلالات أبعد ممَّا كنت أظن.

العالم (مبتسمًا): هذا هو نور القرآن الكريم يا بُني، كلَّما تأمَّلت فيه بصدق، كشف لك وجهًا جديدًا من الحكمة.

الشَّاب (بتعجُّب): فلماذا إذن حمَّلوا كلمة "غنيمة" معنى محصورًا بغنائم الحرب فقط؟

العالم (بهدوء وتأنٍّ): المسألة هنا ليست لغويَّة بحتة بقدر ما هي امتداد للظَّرف السِّياسي الذي عاشته الأمَّة في تلك الحقبة. فقد ضُيِّق نطاق اللفظ ليُحصر في مورد واحد -غنائم الحرب- لأسبابٍ سياسيَّة واضحة المعالم.

العالِم (مسترسلًا في شرحه): أهلُ البيت (عليهم السلام) ومن سار على نهجهم شكَّلوا قوَّةً اجتماعيَّة وسياسيَّة فاعلة، ومن ثَمَّ كانوا مصدر قلقٍ دائم للأنظمة القائمة. فالعلماء المرتبطون ببلاط الحكم نادرًا ما يصدرون فتوى تتعارض مع مصالح ذاك الحكم؛ وتميل فتاواهم إلى تأمين استمرار النِّظام ودرء أي تهديد ممكن الآن أو في المستقبل.

العالِم (شارحًا بتفصيل): ولتحجيم هذه القوَّة وإخضاعها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، جرت محاولةُ تضييق مفهوم "الغنيمة" بحيث يُفهم على أنَّه ما يُؤخذ في الحرب فقط. وبهذا التَّقييد يُسدل السِّتار على بقيَّة معاني الغنيمة اللغويَّة والشَّرعيَّة، ويُحرم المجال عن عاملٍ مهمّ كان يساعد الهاشميينَ على الحركة والتَّنشيط الاقتصادي والاجتماعي.

والنَّتيجة كانت إضعاف جهةٍ ناشطة عبر حرمانها من فهمٍ أوسعٍ للرزق والفضل الذي يدخل تحت مسمى "غنيمة". ولهذا، لا بدَّ من قراءة الأدلة الشَّرعيَّة والرِّوائيَّة بعين ناقدة تحفظ للغة معناها الكامل، وتكشف الخلفيات التي قد تُسوِّغ تضييقها.

الشَّاب (بفضولٍ صادق): وهل هناك روايات صريحة توضِّح هذا المعنى؟

العالم (مبتسمًا بثقة): بالتَّأكيد، فالرِّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الباب كثيرة وواضحة الدلالة، وهي تُفصِّل أنَّ الخمس حكم عام يشمل كلَّ ما يُعدّ غنيمة أو فائدة، لا خصوص غنائم الحرب. وسأذكر لك بعض النَّماذج المعبِّرة من سيرة الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم، لتتضح الصُّورة أكثر.

العالِم (مستأنفًا حديثه): الرِّواية الأولى، روى أبو بصير عن أبي عبداللَّه (عليه السلام) قال:" كَتَبْتُ الَيْه ِفِي الرَّجُلِ يَهْدي إلَيْه ِمَوْلاه والْمُنْقَطِعُ إلَيْه ِهَديَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، هَلْ عَلَيْه ِ فيهَا الْخُمْسُ؟

فَكَتَبَ (عليه السّلام): "الْخُمْسُ في ذلِك" (13).

العالم (يكمل وهو يشير بيده اليمنى كأنَّه يوضح شيئًا مهمًا): "... وعن الرَّجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنَّما يبيع منه الشَّيء بمائة درهم أو خمسين درهمًا، هل عليه الخمس؟

فكتب: "أمَّا مَا أكَل فَلَا، وأمَّا البَيع فنعم، هُو كسَائر الضيَاع" (14).

الشَّاب (مندهشًا، منحنيًا قليلًا للأمام): إذن الإمام (عليه السلام) فرَّق بين ما يُستهلك وبين ما يُباع، ليكون الحساب دقيقًا وعادلًا.

العالِم (مبتسمًا بهدوء): تمامًا يا ولدي، وهذا يوضِّح رحمة أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم في تطبيق الشَّريعة، بحيث يحمي حقَّ الله (جلَّ جلاله) ويخفف عن النَّاس المشقة، ويعلِّمهم المسؤوليَّة والعدل في حياتهم اليوميَّة.

العالم (مستأنفًا كلامه): ثمَّ هناك الرِّواية الثَّانية، روى سماعة، قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ: "فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ" (15).

الشَّاب (غارقٌ في التَّأمل): إذن يا سيِّدي، الخمس ليس مقصورًا على مقدار كبير أو نوع محدد؛ ويشمل أي فائدة يحصل عليها الإنسان؟

العالم (مبتسمًا): نعم يا عزيزي، وهذه الرِّواية تؤكد شموليَّة الخمس، فهو يشمل كلَّ ما يعود على النَّاس بالفائدة، مهما كان قدره، وهذا يعكس عدالة الشَّريعة ورعايتها لكلِّ الحالات، الكبيرة والصَّغيرة على حدٍّ سواء.

العالم (مستأنفًا، بصوت هادئ): الرِّواية الثَّالثة، عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوَّل قال: "الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَمِنَ الْغَوْصِ، والْكُنُوزِ، ومِنَ الْمَعَادِنِ، والْمَلَّاحَةِ" (16).

الشَّاب (مندهشًا، يرفع حاجبيه): خمس أشياء فقط؟ وهل يشمل هذا كلَّ ما يكسبه الإنسان من هذه الموارد؟

العالم (بابتسامة واثقة): نعم يا بني، فهذه الرِّواية تحدد بوضوح أصناف الخمس، وتشمل كلَّ ما يعود بالنَّفع على الإنسان سواء كان في الحرب أو التِّجارة أو البحر أو الأرض، ممَّا يُظهر شموليَّة حكم الله (سبحانه) ورعاية الشَّريعة لكلِّ جوانب الحياة.

العالم (بنبرة مليئة بالوقار): الرِّواية الرَّابعة، روى عمران بن موسى عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قرأت عليه آية الخمس، فقال: "مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ، وَمَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَأَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلّاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لا يَعْمَلُ بِهِ وَلا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلإِيمَانِ" (17).

الشَّاب (بتعجب واهتمام): يعني أنَّ فهم الخمس يحتاج إلى قلب مؤمن وصبر؟

العالم (مبتسمًا، بنبرة مطمئنة): نعم يا بني، فالأئمة (عليهم السلام) لم يأتوا بالحكم ليكون عبئًا أو معقدًا؛ بل ليُعلّم المؤمن كيف يوازن بين حقِّ الله (سبحانه) وحقِّ نفسه، وكيف يعيش إيمانه في تفاصيل الحياة بمعرفة ووعي.

ثمَّ ختم العالم قائلًا: الرِّواية الخامسة، جاء في فقه الرِّضا قوله (عليه السلام): "كلّ مَا أفَادَه النَّاس فهُو غَنيمَة، لا فرقَ بينَ الكُنوز والمعَادن والغوص ومَال الفيء الَّذي لمْ يختلف فيهِ وهو ما ادّعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة، وغلَّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات، والمواريث وغيرها؛ لأنَّ الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق اللَّه (عزَّ وجلَّ)، فإنَّه روي أنَّ الخمس على الخياط من ابرته، والصَّانع من صناعه، فعلى كلِّ من غنم من الوجوه مالًا فعليه الخمس" (18).

الشَّاب (بإعجاب واهتمام): إذًا، كل مكسب نافع يحصله الإنسان مشمول بالخمس، وليس فقط ما يُكتسب في الحروب؟

العالم (مطمئنًا): نعم يا بني، فالأئمة (عليهم السلام) أرادوا أن يظهروا شموليَّة هذا الحكم وعمق فلسفته، ليكون تربية للمؤمن، وتذكيرًا دائمًا بأنَّ كلَّ رزق من الله (تعالى) له حق، والخمس وسيلة لحفظ العدل والرَّحمة في حياة الإنسان.

الشَّاب (مستفسرًا بفضول): ولكن يا سيِّدي، ماذا عن الرِّوايات الشَّريفة التي تقول: إنَّ الأئمة (عليهم السلام) "أحلَّوا" الخمس لشيعتهم؟ أليس هذا يعني أنَّهم أسقطوه عنهم؟

العالم (بابتسامةٍ هادئة): هنا موضع الدقَّة، فهذه الرِّوايات لا تعني إسقاط الخمس أو إباحته على نحوٍ مطلق؛ بل تتحدث عن تحليلٍ مؤقّت ومقيَّد بظروفٍ وموارد معيَّنة.

الشَّاب (وقد بدت عليه ملامح التَّأمل): لقد سمعت أنَّ روايات "تحليل الخمس" كثيرة؛ لكن بعضها يبدو مختلفًا عن بعض، فهل هي متفقة في المعنى أم أن بينها تباينًا؟

العالم (بابتسامة هادئة): سؤال دقيق، وهنا تظهر الحاجة إلى الفهم المنهجي. فالرِّوايات الشَّريفة التي تتحدَّث عن "التَّحليل" ليست على نمط واحد، ويمكن تصنيفها إلى أقسام متعدِّدة بحسب مواردها ومضامينها. وسأحدثك أوَّلًا عن رويات القسم الأوَّل، وهي أهمها وأكثرها ورودًا في كتب الحديث.

الشَّاب (متسائلًا بصدق): وما المقصود بروايات القسم الأوَّل؟

العالِم (مجيبًا): القسم الأوَّل من روايات التَّحليل تتحدَّث عن الأموال التي تعلَّق بها الخمس عند أصحابها؛ لكنهم لم يُخرجوا خمسها، ثمَّ انتقلت بعد ذلك إلى أحد الشِّيعة عن طريق البيع أو الهبة أو الميراث أو غيرها من طرق الانتقال.

في مثل هذا الفرض، يكون المال في الأصل مشوبًا بحقٍّ لغير المالك الجديد -أي لجهة الخمس- ومقتضى القاعدة الفقهيَّة أن لا يجوز للشيعي أن يتصرَّف في مقدار الخمس منها؛ لأنَّ هذا الجزء مملوك لغيره، تمامًا كما لو انتقلت إليه أموال فيها حقٌّ لشخص آخر، فإنَّ عليه أن يُعيد المال إلى صاحبه ولا يجوز له تملكه.

الشَّاب (غارقٌ في التَّفكير): يعني بحسب القاعدة الأصليَّة، عليه أن يُخرج مقدار الخمس من ذلك المال؟

العالِم (مؤكِّدًا بحزم): نعم، هذا هو الأصل. ولكن روايات التَّحليل في هذا القسم جاءت لتبيح للشيعي التَّصرُّف في هذا المال من دون إخراج الخمس، رفعًا للحرج والمشقّة، خاصَّة في الأزمنة التي كان فيها التَّعامل مع غير الشِّيعة واسعًا، ولا يمكن التَّمييز بسهولة بين المال المخمَّس وغير المخمَّس.

الشَّاب (وقد أدرك الإجابة): فالإمام (عليه السلام) أباح لهم التَّصرُّف في هذه الأموال من دون أن يسقط أصل وجوب الخمس؟

العالِم (مشددًا على كلامه): كما قلت، وهذه الإباحة ترخيص مؤقت ومحدود بموارد معيَّنة، تهدف إلى التيسير على الشيعة في ظروف التَّعامل الاجتماعي والاقتصادي المعقدة، وليست إسقاطًا للحكم.

العالِم (مضيفًا بتوضيح): رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ، فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَالْأَمْوَالُ وَتِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَإِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ.

فَقَالَ (عليه السلام): "مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ" (19).

الشَّاب (بدهشة): عجيب، كأنَّ الإمام (عليه السلام) يعبِّر عن رأفته بهم!

العالم (بابتسامة): أحسنتم، هذا هو جوهر رحمة الأئمة (صلوات الله عليهم). فالإمام (عليه السَّلام) هنا لم يسقط الخمس من أصله؛ لكنه قال بلطفٍ عميق: "ما أنصفناكم أن كلَّفناكم ذلك اليوم"، أي أننا لو ألزمناكم بإخراج كلّ ما تعلَّق بالخمس في الأموال التي انتقلت إليكم من غيركم، لكان في ذلك مشقة عظيمة عليكم.

ومن هذا يُفهم أنَّ مورد التَّحليل في الرِّواية هو الأموال المنتقلة للشيعي بعد أن تعلَّق بها الخمس عند أصحابها ولم يُخرَج، وأنَّ الإمام (عليه السلام) أباح لهم التَّصرف فيها من باب التَّيسير والرِّفق، لا من باب الإلغاء للتَّكليف.

الشَّاب (مبتسمًا وقد اتَّضح له المعنى): إذًا هذه الطَّائفة من الرِّوايات إنَّما جاءت لرفع الحرج عن الشِّيعة في الأموال التي انتقلت إليهم من غير الملتزمين بالخمس، لا لتبرير ترك الخمس في أموالهم الخاصَّة.

العالِم (مقرًّا بصحة القول): جواب رائع، هذا هو الفهم الصَّحيح الذي سار عليه فقهاؤنا (رضوان الله عليهم). ولهذا أفتى جمهور العلماء بمضمون هذه الرِّوايات الشَّريفة، وعدُّوها استثناءً رحيمًا من القاعدة العامَّة، لا قاعدةً مستقلة بذاتها.

الشَّاب (بخشوع): حقًا، ما أرحم الأئمة (صلوات الله عليهم) بأتباعهم، وما أدقّهم في الموازنة بين حفظ الشَّريعة ورفع المشقَّة عن النَّاس.

العالم (بهدوء): هكذا كانوا يا بني، يجمعون بين حزم القرار ورقة القلب، فيعلِّمون النَّاس كيف يعيشون دينهم بروحٍ من العدل والرَّحمة.

الشَّاب (وقد ارتسمت على وجهه ملامح الدَّهشة): سيِّدي، وماذا عن روايات القسم الثَّاني؟

العالم (بهدوءٍ ونبرةٍ تجمع بين الحكمة والطَّمأنينة): يا بُني، روايات القسم الثَّاني وهي التي تبيح للشِّيعة أموال الفيء وغنائم الحرب، والأصل في هذه الأموال أنَّها لا تُحلّ إلَّا بعد إخراج الخمس، فهي حقٌّ لله (تبارك وتعالى) ولرسوله (صلَّى الله عليه وآله) ولذي القربى (عليهم السلام)؛ ولكن هذه الطَّائفة من الرِّوايات تتحدَّث عن حالةٍ خاصَّة، أراد الأئمة (عليهم السلام) فيها أن يرفعوا الحرج عن شيعتهم في ظروفٍ كان الظُّلم فيها قد غطَّى وجه الأرض، وكانت الحقوق الشرعيَّة تُغتصب وتُصرف في غير موضعها.

الشَّاب (متفاجئًا): تقصد أنَّ الأئمة (عليهم السلام) لم يسقطوا الخمس، وإنَّما سمحوا للشِّيعة بالتَّصرُّف في تلك الأموال من باب الرُّخصة؟

العالم (بابتسامةٍ هادئة): أحسنت، هذا هو الفهم الدَّقيق. فالروايات تُشير إلى أنَّ أموال الفيء وغنائم الحرب التي كانت تُجمع وتُدار من قِبل الحكومات التي لم تكن على نهج أهل البيت (عليهم السلام)، ولم يكن يُستخرج منها الخمس الشَّرعي كما أمر الله (عزَّ وجلَّ). ولذلك كانت تُعدّ أموالًا غير مطهّرة شرعًا. والأئمة (عليهم السلام) رأوا أن يمنحوا شيعتهم إذنًا بالتَّصرُّف فيها من باب الرَّحمة، حتَّى لا يعيشوا في حرجٍ دائم أو في اضطرارٍ إلى الحرام.

الشَّاب (وقد أشرق وجهه بفهمٍ جديد): وهل هناك رواية توضِّح هذا المقصود؟

العالم (وقد مال برأسه قليلًا وهو يستحضر النَّص): نعم، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: "إِنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ وَتَعَالى) جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْءِ، فقال (تبارك وتعالى): (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَالْفَيْءِ، وَقَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا، وَاللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَلَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلى شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلى مَنْ يُصِيبُهُ، فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا" (20).

تأمَّل يا عزيزي، الإمام (عليه السلام) هنا لا يبرِّر أخذ المال بغير حقّ؛ ويقول: إنَّ هذه الأموال في أصلها مغصوبة؛ لأنَّها لم تُخمَّس؛ لكنه أباح لشيعته الانتفاع بها، لئلا يعيشوا في ضيقٍ وحرجٍ من أمرٍ لا يد لهم فيه.

الشَّاب (وقد ظهر في صوته احترامٌ وإعجاب): وكأنَّ الإمام (عليه السلام) يقول: أنتم المظلومون لا تُؤخذون بظلم غيركم، ولكم الطهارة حتَّى في زمن الفساد.

العالم (وقد علت نبرته وقار الرَّحمة): في الواقع، هذا هو العمق الحقيقي للمعنى. إنَّهم (صلوات الله عليهم) لا يريدون لشيعتهم أن يعيشوا في شعور الذَّنب أو الحرج بسبب نظامٍ فاسدٍ صادر الحقوق، فأحلَّوا لهم التَّصرُّف فيها ليطيب كسبهم. ولهذا ورد أيضًا في التَّهذيب لأبي جعفر الطوسي بسنده إلى الفضيل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): "أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا"، ثمَّ قال: "إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا" (21).

الشَّاب (مبتسمًا بتأمل): ما أروع هذا التَّعبير! "ليطيبوا"... كأنَّ الأئمة (عليهم السلام) لا يكتفون برفع الحرج؛ وإنَّما يريدون أن يعيش أتباعهم براحة الضَّمير ونقاء القلب.

العالم (وقد أطرق برأسه بخشوع): هذا هو دأبهم (صلوات الله عليهم) يا بني. فهم لا يريدون لأتباعهم أن يُثقلهم الإثم، ولا أن يعيشوا بمالٍ فيه شبهة. فأباحوا لهم هذه الأموال؛ لأنَّها صارت في أيدٍ لا تملك تخميسها، فجعلوا لأوليائهم فسحةً رحيمة تحفظ دينهم وكرامتهم.

الشَّاب (بصوت يملؤه التأثر): حقًّا، ما أعظم الأئمة (عليهم السلام) في رأفتهم، وما أعدلهم في حكمهم. يجمعون بين حفظ حدود الله (تعالى) وبين صيانة نفوس شيعتهم من العنت.

العالم (بهدوءٍ ونظرةٍ تنمّ عن تقدير): هكذا، كانت مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) مدرسةً تجمع بين الحزم والرِّفق. لقد أرادوا للشيعة أن يعيشوا في زمن الظُّلم بنقاءٍ لا تشوبه شبهة الحرام، فكانت هذه الرُّخصة نافذة من لطف الله (تعالى) على عباده الموالين.

الشَّاب (وقد ارتسمت الدَّهشة على ملامحه): إذًا، حتَّى الجواري اللواتي يُعتبرن من مال الفيء يشملهنّ حكم الخمس؟

العالم (بهدوء): ياولدي، هذا هو جوهر رويات القسم الثَّاني. الأصل أنَّ أي جارية تنتقل ضمن الفيء لا يجوز نكاحها قبل إخراج الخمس؛ لأنَّ الخمس حقٌّ لأهل البيت (عليهم السلام).

الشَّاب (متفكرًا): لكن الرِّوايات تقول: إنَّهم أباحوا ذلك لشيعتهم؟

العالم (بشرح لطيف): نعم، الأئمة (عليهم السلام) أرادوا برحمتهم رفع الحرج عن شيعتهم. فالأموال والجواري التي وصلت إلى أيدي الشِّيعة من الفيء أو غنائم الحرب، والتي لم يُخرَج منها الخمس بعد، أباحوا لهم التَّصرُّف فيها وعدم منع النكاح، مراعاةً لظروفهم الصَّعبة ورفعًا للضِّيق عنهم؛ لا لأنَّ أصل الحكم قد سقط.

الشَّاب (بابتسامة وإدراك): إذًا، كل هذا كان تيسيرًا رحيمًا، للحفاظ على راحة الشِّيعة في زمن كانت فيه السُّلطة تمنعهم من حقوقهم؟

العالم (مؤكدًا): أحسنت يا عزيزي. فالأئمة (صلوات الله عليهم) لم يلغوا حكم الله (سبحانه) ولا واجب الخمس؛ بل أباحوا مؤقتًا وموضعيّاً، حمايةً للشيعة من الحرج والضَّرر، وفي نفس الوقت الحفاظ على الحقوق الإلهيَّة.

الشَّاب (بفضول متزايد): هل توجد طائفة ثالثة يا سيِّدي؟ وهل تختلف عن الطَّائفتينِ السَّابقتينِ؟

العالم (بابتسامة هادئة): تمامًا يا بني، توجد طائفة ثالثة ورابعة؛ فأمَّا الثَّالثة لها خصوصيَّة. مفادها إباحة الخمس لمن أعوزه الحاجة لصرفه على نفسه، أي لمن كان بحاجة ملحة لتغطية متطلبات حياته اليوميَّة. وهي تخص مقدارًا محددًا فقط، أي ما يكفيه ليعيش من دون حرج، ولا تعني التَّحليل المطلق لكلِّ الخمس.

الشَّاب (مندهشًا): هل هناك دليل على هذا النَّوع من التَّحليل؟

العالم (مائلًا برأسه قليلًا): هناك رواية وردت في التَّهذيب لأبي جعفر الطوسي، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: "مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ" (22).

الشَّاب (وقد اتَّضح له المعنى): إذًا معنى الرِّواية أنَّ من كان معوزًا يمكنه أن يتصرَّف بما يكفيه من الخمس، أمَّا من لم يكن معوزًا فلا يجوز له المساس بحقوق أصحاب الخمس.

العالِم (مشدّدًا على كلامه): كلامك صحيح ياعزيزي، هذه الطَّائفة تؤكد حكمة الأئمة (عليهم السلام)، فهم لم يلغوا الحكم الشَّرعي ولا الإلزام بالخمس. وأباحوا ما يرفع الحاجة فقط، رحمة بالمكلَّف وظروفه. فالرِّواية على عدم التَّحليل المطلق أدل، فلا يظنّ أحد أن الخمس يُهمل أو يُلغى إلَّا في حالة الضَّرورة الملحة.

الشَّاب (وعلى وجهه ملامح القلق): سيِّدي، أشعر أنَّ الطَّائفة الرَّابعة تثير بعض الشُّبهات، ولذلك أخَّرتها في النقاش. وهذا من عادتك معي؟ تبدأ بالأيسر لأتعمق في الأصول، ثمَّ تترك لي الأصعب في النِّهاية؟

العالم (بابتسامة): نعم، فهذه الطَّائفة تحمل في ظاهرها ما قد يثير التَّساؤل، وأساسها ثلاث روايات هي عمدة القول في هذا الباب.

الأولى: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: "قالَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالِب (عليه السلام): هلكَ النَّاس في بطونِهم وفروجِهم؛ لأنَّهم لم يؤدّوا إلينا حقَّنا، ألا وأنَّ شيعَتنا من ذلكَ وآباءهم في حلّ" ورواه الصدوق في (العلل) عن محمَّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله، إلَّا أنَّه قال: "وأبنائهم" (23).

الثَّانية: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "إنَّ أميرَ المؤمنينَ حلَّلهم منَ الخُمس يعني الشِّيعة ليطيبَ مولدُهم" (24).

الثَّالثة: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ. فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً، فَقَالَ (عليه السلام) لَهُ: يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي، فَلَا تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ.

قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ؟

قَالَ (عليه السلام): يَا نَجِيَّةُ؛ إِنَّ لَنَا الخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَنَا الْأَنْفَالَ وَلَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ، وَهُمَا وَاللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ... إلى أن قالَ (عليه السلام): اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا.

قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ (عليه السلام) وَقَالَ: يَا نَجِيَّةُ، مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) غَيْرُنَا وَغَيْرُ شِيعَتِنَا" (25).

الشَّاب (بحذر): إذًا هذه الرِّوايات تعطي انطباعًا أنَّ التَّحليل كان مطلقًا؟

العالم (موافقًا بإيماءة رأسه): صحيح، من ظاهرها يبدو التَّحليل مطلقًا، لكن علينا أن نرجع إلى قاعدة فقهيَّة مهمة: كلُّ ما يدل على العموم والمطلق يُقيَّد بما جاء في الطَّوائف الثَّلاث السَّابقة، أي ما يُحدد الحالات الخاصَّة التي أباح فيها الأئمة (عليهم السلام) التَّصرف بالخمس. وهذا ما يعرف بـقاعدة حمل المطلق على المقيَّد، وهي قاعدة معتمدة عند كثير من العلماء.

الشَّاب: هل يمكن أن تعطيني أمثلة على هذه القاعدة؟

العالِم (مستشهدًا بمثال): بكلِّ سرور ياولدي؛ قال الله (تبارك وتعالى): (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) (26)، فإنَّه مطلق وقد ورد التقييد في قوله (تعالى): (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (27)، فنصيبه هنا مقيَّد بأن يكون بعد الوصيَّة والدَّين فيحمل المطلق على المقيد في جميع المواريث فلا يوزع شيءٌ من التركة على الورثة إلَّا بعد الوصيَّة والدَّين.

الشَّاب (بفهم متزايد): إذًا، لا يعني إطلاقًا أنَّ الخمس أصبح مجرَّد اختيار للشيعة؛ وأنَّ هذه الرِّوايات تُفهم ضمن قيود الطَّوائف الثَّلاث السَّابقة؟

العالم (مؤكدًا بحزم وهدوء): نعم يا ولدي، هذا صحيح تمامًا. فهذه الطَّائفة الرَّابعة بالإطلاق، لكنها تُقيَّد بما جاءت به الطَّوائف الثَّلاث من تقييد التَّحليل بمقدار الحاجة، أو بالأموال المنتقلة، أو بغنائم الحرب والفيء. وهكذا يبقى الحقُّ محفوظًا، ويُراعى التَّيسير والرَّحمة من دون مخالفة أصل الحكم الشَّرعي.

الشَّاب (وهو يحاول استيعاب الفكرة وقد بدا عليه التَّركيز): سيِّدي، أستشعر أنَّ هناك ربطًا دقيقًا بين الأقسام الأربعة من الروايات، لكن كيف نرتّب هذه المواقف الشَّرعيَّة بحيث نفهم المقصود الحقيقي؟

العالم (بابتسامة توحي بالحكمة): هذا ما نسميه الجمع العرفي بين الخطابات الشَّرعيَّة؛ فحين يرد خطابان عن الشَّارع، أحدهما مطلق والآخر مقيَّد، يجمع العرف بينهما بحمل المطلق على المقيَّد. فمثلاً، إذا ورد خطاب يفيد التَّرخيص في غيبة الفاسق مطلقًا، ثمَّ جاء خطاب آخر يفيد التَّرخيص فقط في غيبة المتجاهر بالفسق، فإننا نفهم من مجموع الخطابين أنَّ التَّرخيص للمتجاهر بالفسق جائز، أمَّا غير المتجاهر فتبقى غيبته محرمة على الأصل العام.

الشَّاب (وهو يومئ برأسه): أفهم، إذًا نأخذ الخطاب المطلق ونقيده بالخطاب الآخر لتحقيق المقصود الشَّرعي الجاد من الشَّارع المقدَّس.

العالم (موافقًا): وإذا أردنا أن نطبِّق هذا المنهج على الأقسام الأربعة، نرى أنَّ الطَّائفة الرَّابعة وإن بدت في ظاهرها مطلقة الإباحة، إلَّا أنَّه عند الجمع بينها وبين الأنواع الثَّلاث الأخرى، يتَّضح أنَّ تلك الإباحة مقيَّدة بالأموال التي انتقلت إلى الشِّيعي بطريق البيع أو الهبة أو الميراث وأموال الفيء وغنائم الحرب التي تعلَّق بها الخمس ولم تُخمس، وكذلك ما يحتاجه المعوز من الخمس.

الشَّاب (وقد اتَّسعت عيناه بفهم): إذًا، ما يُبيح للشيعة يختص بالمقدار الذي أفادت به الأقسام الأخرى، بحسب نوع المال وظروف الحاجة.

العالم (بهدوء ووقار): أجل يا بني، ومقتضى ذلك أنَّ الخطاب الشَّرعي لا يُفهم بإطلاقه وحده، ويُنظر إلى مجموع الخطابات المتعلقة بالموضوع ذاته. كما يفعل القاضي عند تفسير نصوص القانون، فلا يُطبِّق النص على الفور. ويُقارن مع نصوص أخرى قد تحدده.

الشَّاب (بتأمل وإعجاب): إذن، الأئمة (عليهم السلام) والعلماء كانوا يجمعون بين النُّصوص، بين المطلق والمقيّد، ليخرجوا بالمراد المطلوب ويحقّقوا العدالة.

العالم (بابتسامة): أكيد يا بني، هذا هو منهج أهل البيت (عليهم السلام) وأتباعهم: فهم الشَّرع بمعناه الحقيقي، وبما يحقق من العدل والرَّحمة، مع مراعاة جميع الظُّروف والنُّصوص المتصلة ببعضها، ليبقى الحق محفوظًا والنَّاس في أمان من الحرج والظُّلم.

الشَّاب (وهو يبتسم وقد بدت على وجهه علامات الارتياح): هل انتهى حديثنا حول هذه الشُّبهة يا سيِّدي؟

العالِم (رافعًا رأسه عن الكتاب وقد ارتسمت على وجهه ملامح التَّأمل والوقار): ليس بعد يا بني، فالشبهة واسعة، والنصوص فيها كثيرة تحتاج إلى تدبّر وتأنٍّ. ونحتاج إلى أكثر من جلسة حتَّى نكمل وجوه الإجابة ونكشف عن عمق الحكمة في تشريع الخمس.

الشَّاب (بحماسٍ صادق): وأنا متشوّق جدًا لذلك، أشعر أنني بدأت أفهم الدِّين بروح جديدة.

العالِم (بابتسامة أبويَّة مطمئنة): مرحبًا بك في كلِّ وقت يا بني، فالعلم طريقٌ لا يُملّ، ومن طرقه بنيَّة صادقة أعطاه الله (تعالى) نور الفهم والبصيرة.

من هذا الحوار نستخلص أنَّ فهم أحكام الخمس لا يكتفى فيه بالاستناد إلى ظاهر بعض الرِّوايات الشَّريفة؛ وإنَّما يتحقق بالرَّبط بين كلِّ النُّصوص وملاحظة روح الشَّريعة ومقاصدها. فالأئمة (عليهم السلام) لم يرفعوا حقَّ الله (سبحانه)، ولم يجعلوا الخمس اختيارًا عشوائيًا؛ بل وضعوا حكمًا متوازنًا يجمع بين العدالة الإلهيَّة ورأفة الإنسان، بين حفظ الحقوق ورفع المشقة، بما يعكس حكمة الدِّين ورأفة الشَّرع. وهذه الحكمة درس لكلِّ شاب: الدِّين يواكب الواقع، ويراعي ظروف النَّاس، ويحميهم من الحرج والظُّلم، ويزرع في نفوسهم شعور المسؤوليَّة والوعي. ومن هنا، يصبح فهم الشَّريعة كما فهمه أهل البيت (عليهم السلام) هو الطَّريق إلى البصيرة، لنعيش ديننا بانسجام مع حياتنا اليوميَّة، ونجد في أحكام الله (تعالى) رحمة تحفظ حقوقنا، وتعلِّمنا الحكمة والعدل في كلِّ خطوة نخطوها.

اضف تعليق